総合型選抜とは?

1. 総合型選抜とは?

大学の推薦入試の1つである総合型選抜とは、どの様な入試制度であるのか?その名前は知られるようになってきましたが、内容に関しては、まだ正しく認知されていない部分もあります。ここでは、その内容のことを中心にご説明したいと思います。主に旧称のAO入試や他の推薦入試と比較し、総合型選抜とは何ぞや?という多くの方が疑問に思っていることに対し、少しでも役立てたらと思います。

総合型選抜とAO入試の違い

総合型選抜とは何であるか?こういう疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるのは、AO入試の存在があるかもしれません。現状ではもしかすると、総合型選抜というよりAO入試という言葉の方が、認知度は高いかもしれません。AO入試は1990年に慶応大学が取り入れ、その後私立大学を中心に多くの大学が取り入れるようになった入試制度であるのに対し、総合型選抜という言葉は2020年から用いられるようになった言葉です。したがって、まだまだAOという名称に比べ、総合型選抜という言葉が広がっていないのも、無理はないと考えられます。

それまではAO入試という制度が一般的でしたが、大学入試改革の流れによって、2020年度に行われる2021年4月に大学に入学する生徒を選抜する試験から、試験内容の変更とともに名称を変える大学が相次ぎました。2022年現在、国公立大学や、国際基督教大学、成城大学、名古屋外国語大学、京都女子大学などで総合型選抜という名称が使われており、数は少なくなりましたが依然としてAO入試という名前の入試を残しているのは、関東では早稲田大学、慶応義塾大学、上智大学、関西では立命館大学・関西大学・近畿大学などが挙げられます。

なぜ総合型選抜へと名前が変わったのか

ではなぜAO入試から総合型選抜へと名称が変わったのでしょうか。これは平成33年の話になりますが、一般入試も含め大学入試改革の必要性が叫ばれ、入試の在り方を再考しようという流れが起きました。実際にセンター試験が共通テストと名前が変わったこともその一例です。

AO入試に関しては、事実上学力不問といわざるを得ない形式の入試が行われている大学もあり、「知識・技能」「思考力・判断力・ 表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を多面的・総合的に評価できるよう、「AO入試」「推薦入試」の課題の改善を図る必要があるとされました。つまり、受験者個々のこれらの能力を総合的に見る必要がるとされ、試験内容に合わせて総合型選抜という名称を使用する大学が増えたのです。

2.総合型選抜で受かる人

一般入試とは異なり、総合型選抜で受かる人はどういう人なのか。世間一般では、それが分かりにくいといわれてます。たしかに、模擬試験であらわされる偏差値のような明確な基準がないために、そう思うのも無理はありません。

さらに総合型選抜では、全国大会出場といった過去の実績や、英検1級など高度な資格を有していることが有利であることに違いありません。しかしながらそうした実績や資格を有している受験生は、ほんの一握りであり、総合型選抜で受かる人の多くは、異なる側面を評価されています。それは何かというと、いわゆる模擬試験などでは表れない学力の3要素が、それに該当すると言われています。

総合型選抜の学力の3要素とは

以下に記したのが学力の3要素の定義となり、これら3つの力が受験生にあるかどうかを入試で測り、それを元に合否を決めることが、総合型選抜では求められるようになりました。しかしこれら3つは、言葉だけを見ても一体どういうものなのかがよくわかりません。そこで、これらがどういうものであるか、そして実際に総合型選抜という入試において、どのようにこれらの力を測るのかを、ここでは解説いたします。

①「知識・技能」

②「思考力・判断力・ 表現力」

③「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」

3. AO入試から総合型選抜で何が変わったのか

名前が変わっただけではない!AO入試から総合型選抜へと名称が変わったのは、その内容に変えるべきことがあったからです。ここではAO入試から総合型選抜となったことで、何が変わったのかをお伝えいたします。

試験に必要な学力の3要素

既述のように、一部の大学では学力不問であったAO入試においても学力の3要素を見なければならないとされ、試験内容を変える大学も出てきました。しかしながら実際は、かつてAO入試という名称を用いて入試を行っていた大学の多くは、学力の3要素が受験生に備わっているか否かを見る入試が行われており、試験内容を変えていないという大学も多く見られます。

この学力の3要素は先にも記したように、「知識・技能」、「思考力・判断力」、「主体性」などになります。決して英語や数学などの学科試験のことを述べているわけではありません。よって実際の入試では、事前に提出する書類、および試験会場で行われる小論文や面接などを通し、この学力の3要素を判断するという大学が多くあります。

4. 総合型選抜と他の推薦制度の違いは?

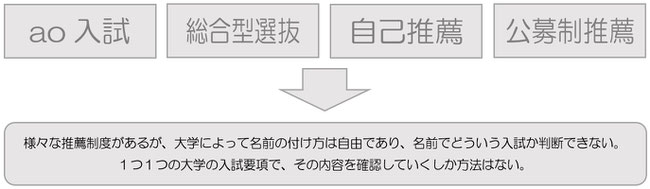

これはAO入試のページでも述べていますが、国公立大学で行われている推薦入試は、主に総合型選抜と学校推薦型選抜の2つとなります。しかし私立大学となると、総合型選抜のほかに、以前としてAO入試という名称の推薦制度、その他、自己推薦、スポーツ推薦、公募推薦など、様々な入試制度が存在します。総合型選抜と他の入試制度の違いはどこにあるのでしょう?

総合型選抜と他の推薦入試の違い

これらの入試制度の違いを定義することに意味はありません。依然としてAO入試という名称を用いている大学があることからも分かるように、入試制度の名称は個々の大学が独自に定めることが出来ますから、名前で判断はできないというのが実情です。

国公立大学の総合型選抜

総合型選抜をはじめ推薦入試は、国公立大学よりも私立大学で広く行われています。報道などでもよく、私立大学入学者の半分ほどが、一般入試ではなく推薦入試を経て入学してくると耳にしたことがある方も多いのではないのでしょうか。

しかしながら国公立大学でも、推薦入試は行われており、近年ではその数や割合も増えています。多くの国公立大学では、総合型選抜と学校推薦型選抜の2つの推薦入試が行われています。まず総合型選抜は、通っている高校の推薦は必要なく、学校推薦よりも早く行われます。9月の頭に出願し、11月頭に合格発表という日程を組んでいるところが多いといえます。一部で胸痛テストの受験が必要となるケースもありますが、共通テストの受験は必要ないものが多くなっています。一方の学校推薦は、学校長の推薦が必要となり、総合型選抜が終わる11月から、出願が始まるという日程であるケースが多くなっています。

総合型選抜の試験内容ですが、概ね私立大学と同じように、小論文や面接が中心になってきます。一部で英語の試験なども課せられるところもございます。

5. 総合型選抜に受かる人は?

総合型選抜に受かりやすいのは、スポーツや部活動の実績がある人だと言われたり、人前でも物おじせず積極的に話が出来る人だと言われることがあります。これは実情と照らし合わせると多少異なっており、以下でどのような人が受かりやすいかを解説します。

部活動の実績がある人物は?

たとえば全国体系への出場など、部活動の実績が出願の条件に設定されている大学もあります。しかしながら全ての大学がそうというわけではありません。総合型選抜で重視されるのは、あくまで大学でどういうことを学びたいかということです。それが大学や学部が定めるアドミッション・ポリシーと一致していれば、一定の評価が得られます。

部活動の実績がある生徒は、イメージとは逆に受かりにくいケースもあります。全国大会などに出場する高い技能を持つ生徒は、大会だけではなく事前合宿などにも参加します。しかしながら高校で公欠扱いになるのは大会当日のみであり、事前合宿などは欠席日数にカウントされます。こうなると欠席日数が多くなり、合格しにくい状況となってしまいます。

積極性がある人物は?

よく、積極的に誰にでも話しかけることが出来る明るい性格の人物は、総合型選抜向きだといわれます。たしかに総合型選抜ではほとんどの大学で面接があり、プレゼンテーションやグループディスカッションが試験である大学も増えてきたため、そうした性格の持ち主は、そうではない生徒よりも向いているといえるかもしれません。

しかしながら、だからといって合格しやすいか、そうではない生徒は合格しにくいか、そうした考えは極論といわざるを得ません。総合型選抜には学力の3要素が必要であり、明るい性格で話し上手な受験生は、主体性は表現力の点で優れているといえます。ですがそれで課では合格は決まらず、思考力や判断力、知識や技能も評価項目としてあるわけですから、それらについても磨きをかけねばならないのです。反対に消極的な生徒は確かに表現力では劣るかもしれませんが、むしろ表現せぬ分思考力は素晴らしいものを見せる生徒もおり、そうした生徒はその長所を生かしながら表現力という短所を補っていく必要があります。

6. 大学や学部による差はあるか

ここまでは、総合型選抜というものの全体像を書き記してきましたが、一般入試同様、総合型選抜も大学によって重視する項目や試験内容には、差が見られます。そのため、大学や学部に分け、総合型選抜のことを説明したいと思います。

国際系の大学や学部

総合型選抜が盛んに行われているのは、国際学部などとなります。なぜなら高校生の中には留学経験があり、学校の教師以上の英語力を身につけていたり、不自由なく英語での会話が可能だったり、そうした生徒は今は多くいます。そのような能力を測るには、一般入試では限界があるため、総合型選抜が適しています。

この場合においても大学ごとによって異なる難易度の差が、例えば出願するのに必要な資格や、試験の内容に表れます。関西学院大学などは難しい問題を出すことで有名で、たとえ東大生でも解けない問題となるなどのケースもあります。中央大学などはTEDの英語プレゼンを聞き、その内容を答えさせるという、かなりのリスニング力が求められる試験内容になっています。

経済系の学部

経済学部などにおいては、入学後の学習には数学の知識も必要になります。そのため、小論文の試験であっても、文学部などの問題とは傾向が異なります。東洋大学などは小論文の問題の中に表が示され、その中の数値の計算が求められるなどの問題もあります。

同じ小論文といっても、出願する学部や学科によって傾向は異なります。ここに示した経済学部などの小論文は、経済の内容が多いだけではなく、計算問題も含まれるケースがあることを知っておくと良いでしょう。

7. 総合型選抜で塾は必要か

大学入試で必要なことは個人の努力であることに違いありませんが、その努力をサポートするのが学習塾です。一般入試と異なり楽だと思われる総合型選抜においても、塾での学習が必要かということを、ここでは触れていきます。

総合型選抜と塾

総合型選抜は決まった形があるわけでなく、大学ごとに違った形で進化しています。そして一般入試とは異なり、過去問題などが公表されてはいません。したがって、総合型選抜を受験しようと思っても大学ごとの形態が異なるため、高校では十分な指導を受けることが出来ず、同対策を進めていったら良いかが分からぬ受験生は多くいます。

総合型選抜に特化した専門塾は、過去の指導経験からどのように対策をしていけばよいかを熟知しているといえます。例えば過去問等にもとづき、どのような力をどの程度備えておくべきかを元に、受験生にアドバイスすることが可能であり、そうした指導は受験生にとっては大きな力になりえます。

総合型選抜の専門塾の闇

総合型選抜の専門塾の中には、かなり高額なところも少なくありません。高3の春に指導を受けはじめ、大学受験が終わるころまでに、合計の指導料が100万を超えたというケースは珍しい話ではありません。

さらにこうした塾は近年拡大をし続けており、質の高い指導者を集めることは容易ではないため、体験授業の際の指導者と実際の指導者が異なることもしばしばです。私が聞いた一番衝撃的な話は、指導者が70歳であり、オンライン授業にも拘わらずネット回線がかなりの割合で切断されるという状態であったというものです。このように、高額な料金と指導内容が見合っていないこともしばしばですので、塾探しにはかなりの注意が必要です。

総合型選抜を動画でわかりやすく